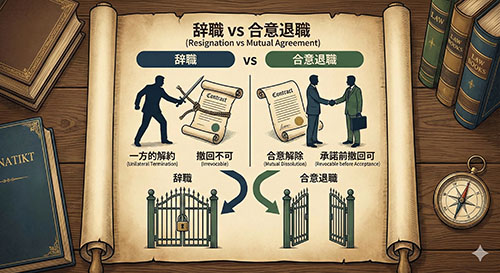

【第2回】「辞職」と「合意退職」の決定的な違い ~知らないと大変なことに!~ <連載> 退職と職場環境づくり(全6回)

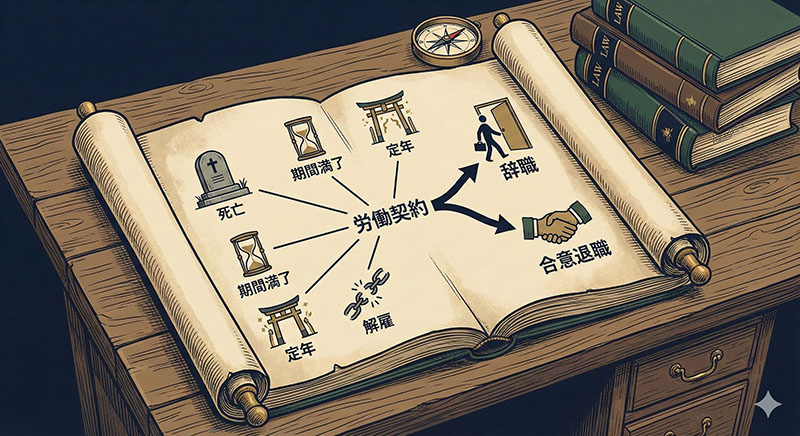

【第1回】なぜ今「退職」の法的理解が重要なのか?~労働契約終了の全体像~ <連載> 退職と職場環境づくり(全6回)

こんにちは、分かりやすさNo.1社労士の先生の先生、岩崎です!

私傷病休職と復職に関する連載も今回で最終回となります。

これまで7回にわたって、制度の基礎知識から復職後のフォローアップまで詳しく解説してきました。

最終回となる今回は、最新の判例動向と、企業が取るべき戦略的な実務対応について総括的にお伝えします。

私傷病休職に関する判例についても、重要な動向があります。

野村総合研究所事件(東京地判平20.12.19)

メンタルヘルス不調による欠勤の増加と再発の多さを背景に、企業が就業規則を改定し、復職後6か月以内に同一事由で再休職した場合に休職期間を通算する規定を設けたことの合理性が認められました。この判例は、クーリング期間を伴う休職期間通算制度の有効性を支持する上で重要な意味を持ちます。

三洋電機ほか1社事件(大阪地判平30.5.24)

複数回(4回目)の休職を繰り返した従業員に対し、企業がさらなる休職を認めずに解雇した事案で、解雇が合理的理由を欠くとはいえず、社会通念上相当であると判断されました。これは、企業の休職許容にも限界があることを示唆しています。

東京電力パワーグリッド事件(東京地判平29.11.30)

リワークプログラムの結果が復職判定の妥当性を裏付ける資料として参照されました。これは、復職支援における客観的な評価の重要性を示しています。

片山組事件(最高裁判所判決平成10年4月9日)

職種限定のない労働契約の場合、原職務が不能でも、配置可能性のある他の業務が遂行可能で本人が希望すれば、債務の本旨に従った履行の提供があると解するという重要な判断を示しました。これは、企業に代替業務への配転検討を促す重要な判断です。

サントリーホールディングスほか事件(東京地方裁判所判決平成26年7月31日)

企業が休職を申し出た従業員に有給休暇での対応を指示したことが、休職を妨害する不法行為と認定され、損害賠償が命じられた事例です。これは、有給休暇取得の強要が法的に問題視されることを明確に示す重要な判例です。

労務行政研究所の2024年調査をはじめとする各種統計データから、企業の対応実態が明らかになっています。

休職制度の整備状況

・99.7%の企業が「休職」に関する規定を有している ・84.5%の企業が「欠勤」に関する規定を設けている ・81.3%の企業が復職後一定期間内に同一傷病で再休職した場合、休職期間を通算する規定を設けている

リハビリ出勤制度の導入状況

・一般疾病で約69%、精神疾患で約71%の企業がリハビリ勤務(業務あり・調整あり)を認めている ・病気休職制度がある企業の76.8%が「試し出勤制度」を導入している

復職後のフォローアップの課題

・復職後に十分なフォローを受けたと感じた人は40%に留まる ・不足していたフォロー内容の最多は「業務量の軽減」(50%)

企業が取るべき戦略的アプローチ

これらの判例動向と統計データを踏まえ、企業が私傷病休職と復職に関する問題を予防的かつ効果的に管理するための戦略的アプローチを提言します。

関連法規の改正や最新の判例動向、社会情勢の変化(特にメンタルヘルス問題の増加など)を踏まえ、私傷病休職、欠勤管理、復職支援、再休職に関する規定を定期的に見直し、必要に応じて専門家(弁護士、社会保険労務士)の助言を得ながら改定することが重要です。

特に、以下の点について明確に規定することが推奨されます。

・休職命令の発令要件(連続欠勤期間、断続的欠勤の取り扱い)

・休職期間の設定方法(勤続年数別、疾病別など)

・復職の判断基準と手続き

・クーリング期間と休職期間の通算規定

・リハビリ出勤制度の内容と労働条件

従業員の傷病(特に精神疾患)が発生した場合、その原因が業務に起因する可能性を初期段階で評価するための社内プロセスを明確化することが重要です。産業医や人事担当者、場合によっては外部専門家が関与する体制を構築します。

労災と私傷病では法的取り扱いが大きく異なるため、この判断を誤ると重大な法的リスクを招く可能性があります。

主治医や産業医からの意見聴取の方法、診断書の取り扱い、複数の医学的意見が対立した場合の判断プロセス、そして復職可否の判断基準(原職復帰の原則と例外、代替業務への配置可能性の検討基準など)を社内で明確にし、関係者に周知することが必要です。

リハビリ出勤制度や職場復帰支援プランの基本的な枠組みを整備しつつ、個々の従業員の状況や傷病の特性に応じて柔軟にカスタマイズできる運用を確立します。

プランの策定・実行・評価には、本人、上司、人事、産業医の連携を必須とします。

管理職に対し、部下のメンタルヘルスケア、休職者への適切な対応、復職者への配慮とサポートに関する知識・スキル向上のための研修を定期的に実施します。

また、ストレスチェックの集団分析結果などを活用し、職場環境の改善に継続的に取り組みます。

休職前面談から復職後のフォローアップに至るまで、従業員との丁寧なコミュニケーションを心がけます。全てのプロセス(面談内容、医師の意見、決定事項、配慮内容など)を客観的かつ詳細に記録し、適切に保管します。

これらの記録は、将来的な紛争防止や安全配慮義務の履行を証明する上で極めて重要となります。

私傷病休職と復職は、単なる労務管理手続きの問題ではなく、従業員の健康とキャリア、そして企業の持続可能性に関わる経営課題です。

統計データが示すように、ほぼ全ての企業で何らかの休職制度が整備されており、多くの企業でリハビリ出勤制度も導入されています。しかし、復職後のフォローアップについては、まだ改善の余地が大きいのが実情です。

法的リスクを回避し、従業員が安心して働き続けられる環境を整備することは、企業の社会的責任を果たすと同時に、組織全体の生産性向上と企業価値の向上にも繋がるものです。

今後、働き方の多様化やメンタルヘルス問題の更なる増加が予想される中、企業には従来以上にきめ細やかで戦略的な対応が求められるでしょう。

最新の判例動向と実務の動向を注視しながら、継続的な制度の見直しと改善に取り組むことが、成功する私傷病休職・復職支援の鍵となります。

これまで8回にわたって私傷病休職と復職について詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。皆さまの実務の参考になれば幸いです。