【第5回】実務対応のポイント~書面管理と退職勧奨の注意点~ <連載> 退職と職場環境づくり(全6回)

【第4回】判例から学ぶ②~退職願の撤回はいつまで可能?決定的瞬間を知る~ <連載> 退職と職場環境づくり(全6回)

こんにちは、分かりやすさNo.1社労士の先生の先生、岩崎です!

今回から5回にわたって、企業実務において避けて通れない「36協定(サブロクきょうてい)」について、じっくりと解説していきます。

36協定は多くの企業で当たり前のように締結されていますが、2019年の働き方改革以降、その性格が根本的に変わったことをご存知でしょうか?

まずは基本から見ていきましょう。

36協定とは、労働基準法第36条に基づく労使協定のことです。

労働基準法では、労働時間の原則として「1日8時間以内、週40時間以内」という法定労働時間が定められています。

この時間を超えて労働者を働かせることは、原則として違法であり、刑事罰の対象となります。

しかし、実際の企業活動では、繁忙期や突発的な業務により、どうしても法定労働時間を超えて働く必要が生じることがあります。そこで登場するのが36協定です。

使用者と労働者代表(または労働組合)が協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ることで、法定労働時間を超える労働(時間外労働)や休日労働が可能になるのです。

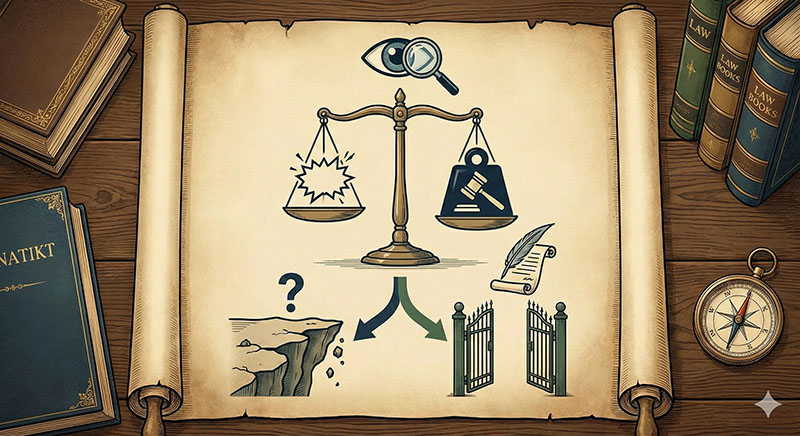

ここで重要なのは、36協定の法的効果は「免罰的効力」にあるということです。

つまり、36協定は使用者に時間外労働を命じる積極的な権利を付与するものではなく、法定労働時間を超えて労働させた場合に科される刑事罰を免除する効果を持つに過ぎません。

したがって、労働者に時間外労働を命じ、労働者がそれに従う義務を負うためには、36協定の締結・届出に加えて、就業規則や個別の労働契約において、36協定の範囲内で業務上の必要がある場合に時間外労働を命じることがある旨が明確に定められている必要があります。

2019年4月1日に施行された働き方改革関連法は、36協定の性格を根本的に変えました。

それまでの上限基準は大臣告示に基づく行政指導の根拠に過ぎませんでしたが、改正により史上初めて時間外労働に対して罰則付きの法的上限が導入されたのです。

これにより、36協定は単に時間外労働に対する刑事罰を免除する手続き的要件から、過重労働を実質的に規制し抑制することを目的とする制度へと、その立法趣旨が明確にシフトしました。

違反した場合には「6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」という罰則が科されます。

一方で、電子申請の普及や行政手続きの押印廃止といった効率化の流れが、皮肉にも36協定の「形骸化」を助長しかねないという新たな問題も生じています。

労使間の真摯な合意形成という本質が軽視され、単なるオンライン上の手続きとして処理されることで、協定の根幹をなす労働者代表の選出プロセスが空洞化し、結果として無効な協定が乱発される事態が労働基準監督署によって指摘されています。

36協定はしばしば時間外労働の「許可証」のように捉えられがちですが、その本来の立法趣旨は「時間外労働及び休日労働の適正化」にあります。

厚生労働省の指針等においても、時間外労働は本来、臨時的な必要性がある場合に限られるべきものであり、必要最小限にとどめられなければならないと繰り返し強調されています。

36協定は、無制限の労働を許容するものではなく、あくまで例外的な労働を労使の合意のもとで適正に管理するための枠組みなのです。この基本的な理解なくして、適切な労働時間管理は実現できません。

36協定は、法定労働時間を超える労働を可能にする労使協定ですが、その本質は「免罰的効力」にあり、時間外労働を無制限に認めるものではありません。

2019年の働き方改革により罰則付きの上限規制が導入され、その性格は大きく変わりました。電子化による形骸化のリスクにも注意しながら、本来の趣旨である「時間外労働及び休日労働の適正化」を常に意識することが重要です。

次回は、働き方改革で導入された複雑な上限規制の仕組みについて、詳しく解説します。お楽しみに!