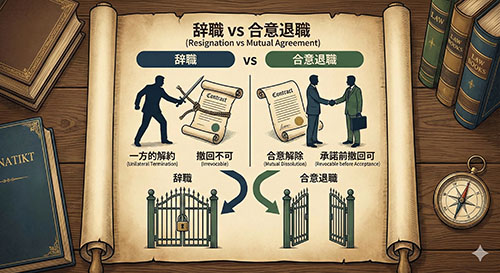

【第2回】「辞職」と「合意退職」の決定的な違い ~知らないと大変なことに!~ <連載> 退職と職場環境づくり(全6回)

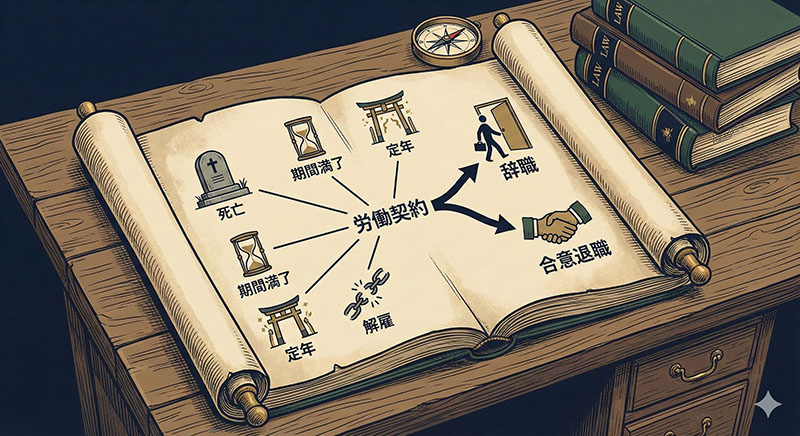

【第1回】なぜ今「退職」の法的理解が重要なのか?~労働契約終了の全体像~ <連載> 退職と職場環境づくり(全6回)

こんにちは、分かりやすさNo.1社労士の先生の先生、岩崎です!

定年制度を語る上で絶対に避けて通れないのが年金制度です。

実は、これまでの定年年齢の変遷は、すべて年金制度の変更が引き金となっています。

今回は、この複雑で興味深い連動メカニズムについて、分かりやすく解説していきます。

将来的な年金制度改革の方向性も見据えながら、定年制度の行方を考えてみましょう。

前回までの話を振り返ると、日本の定年制度は戦後長らく55歳が標準でした。ところが、1954年の厚生年金保険法改正により、男性の年金支給開始年齢が段階的に引き上げられ、1974年には60歳に達しました。

ここで大きな問題が発生しました。55歳で定年退職してから年金受給まで「空白の5年間」が生じることになったのです。

この期間は無収入となってしまうため、労働者にとっては死活問題でした。この解決策として要求されたのが、定年年齢の60歳への引き上げだったのです。

実は、似たような問題が現在も進行中です。2013年から2025年にかけて、厚生年金の支給開始年齢が60歳から段階的に65歳へ引き上げられています。

現在60歳で定年退職した場合、65歳の年金受給開始まで最大5年間の「空白期間」が生じる可能性があるのです。

この問題を解決するために導入されたのが、高年齢者雇用安定法による「65歳までの雇用確保措置」です。

企業は定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年制の廃止のいずれかを選択しなければなりません。年金制度の変更が、再び雇用制度の変革を促しているわけです。

「なぜ年金の支給開始年齢がどんどん遅くなるの?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。これには主に三つの理由があります。

第一に、平均寿命の延伸です。年金制度が設計された当時と比べて、日本人の平均寿命は大幅に延びています。60歳で年金支給を開始すると、受給期間が想定よりもはるかに長くなってしまうのです。

第二に、少子高齢化による現役世代の減少です。年金制度は現役世代が高齢者を支える「賦課方式」を基本としているため、現役世代が減少すると制度の持続可能性に大きな影響を与えます。

第三に、高年齢者の就労能力の向上です。現在の65歳は、従来の55歳や60歳と同程度の就労能力を保持しているとも言われます。「人生100年時代」と呼ばれる現代では、65歳での引退は早すぎるという考え方も広まっています。

すでに始まっている変化として、2025年4月から高年齢者雇用安定法の一部改正が施行されました。

これまでの「65歳までの雇用確保措置」が完全義務化されたことに加えて、「70歳までの就業機会確保措置」が企業の努力義務として追加されています。

この措置には、従来の雇用延長に加えて、業務委託契約による継続就業や、他の事業主での就業、創業支援など、より柔軟な選択肢が含まれています。雇用関係によらない就業機会の提供も可能になったのです。

将来的には、年金支給開始年齢のさらなる引き上げが検討される可能性があります。諸外国では67歳や68歳への引き上げが進んでおり、日本でもその議論が始まっています。

もしも年金支給開始年齢が67歳や68歳に引き上げられれば、定年制度にも大きな影響を与えることは確実です。

企業には67歳や68歳までの雇用確保措置が求められる可能性が高く、実質的に「70歳定年時代」が到来するかもしれません。

年金制度の変化は、企業年金や退職金制度にも大きな影響を与えます。従来の60歳定年を前提とした制度設計では対応できなくなり、支給開始年齢の見直しや制度そのものの抜本的な改革が必要になります。

特に、確定給付年金(DB)や確定拠出年金(DC)を導入している企業では、公的年金との接続を考慮した制度設計が重要になります。

退職金についても、定年退職時の一時金支給から、より柔軟な分割支給や据置制度への移行を検討する企業が増えています。

これらの変化は、個人のライフプラン設計にも大きな影響を与えます。従来の「60歳定年、65歳年金受給開始」というモデルは既に過去のものとなり、「65歳継続雇用、70歳年金受給開始」という新しいモデルへの移行が進んでいます。

労働者には、より長期間働くことを前提とした健康管理、スキルアップ、キャリア設計が求められます。企業側も、高年齢労働者が長期間にわたって生産性を維持できるよう、働き方の見直しや職場環境の整備が必要になります。

年金制度と雇用制度の連動は、社会保障制度全体の調和という観点からも重要です。医療保険、介護保険、雇用保険なども含めた総合的な制度設計が求められます。

特に、高齢者の医療費増大や介護需要の拡大を考慮すると、できるだけ長期間健康で働き続けられる社会づくりが重要になります。定年制度の見直しは、単なる雇用政策ではなく、社会保障制度全体の持続可能性を確保するための重要な政策なのです。

次回は、定年制度と日本型雇用慣行(終身雇用・年功序列)の密接な関係について解説します。

また、諸外国との比較を通じて、日本の定年制度の特異性と今後の方向性を探っていきます。

グローバル化が進む中で、日本の雇用制度はどう変化していくのでしょうか? お楽しみに!