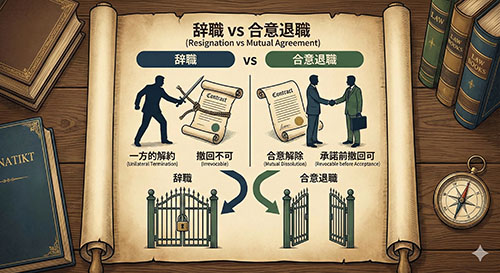

【第2回】「辞職」と「合意退職」の決定的な違い ~知らないと大変なことに!~ <連載> 退職と職場環境づくり(全6回)

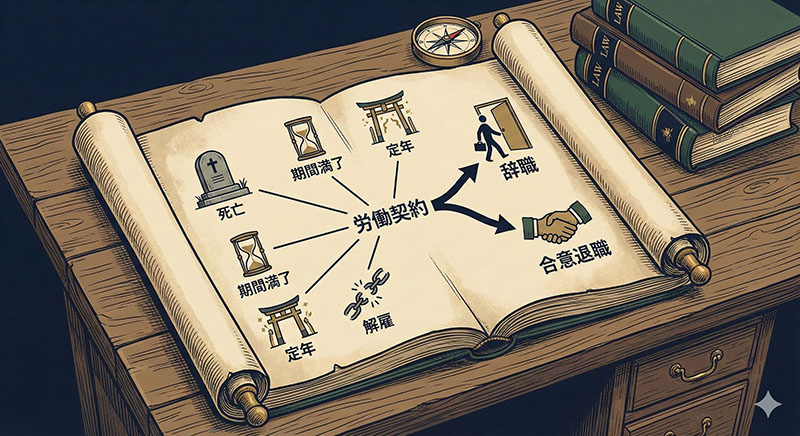

【第1回】なぜ今「退職」の法的理解が重要なのか?~労働契約終了の全体像~ <連載> 退職と職場環境づくり(全6回)

こんにちは、分かりやすさNo.1社労士の先生の先生、岩崎です!

前回はリハビリ出勤制度について詳しくお話ししました。

今回は、私傷病休職からの復職判断における重要な考慮事項について、判例や統計データを交えながら丁寧に解説していきます。

この判断は、従業員の健康状態、職務遂行能力、職場の受け入れ体制などを総合的に勘案して行われるべき、極めて慎重を要するプロセスです。

復職の際の基本的な考え方として、可能であれば休職前の職務(原職)へ復帰させることが原則とされています。

労務行政研究所の2024年の調査結果を見ますと、実際に復職した社員の77.2%が休業前の職務に戻っているという数字が示されています。

これは、慣れた環境や業務内容の方が、復職者にとって心理的負担が少なく、再適応しやすいという配慮に基づいています。

ただし、以下のような場合には、原職復帰が困難または不適切であることもあります。

まず、従業員の回復状態が、原職の業務負荷に耐えうるレベルに達していない場合です。

また、原職の業務内容や職場環境が、当該従業員の傷病の原因となった、あるいは再発リスクを高める可能性がある場合、特にメンタルヘルス不調の場合には、この点を慎重に検討する必要があります。

このような状況における企業の配慮義務について、重要な最高裁判例があります。

片山組事件(最高裁判所判決平成10年4月9日)では、雇用契約において職務内容が厳格に限定されていない限り、企業は、従業員が原職を遂行できなくても、その能力、経験、地位、企業の規模や業種、配置・異動の実情などを考慮し、配置される現実的な可能性がある他の業務について労務を提供できるのであれば、その申し出を検討する義務が生じることがあると判断しました。

この判例は、企業が復職判断に際して、原職固執ではなく、より広い視野で従業員の就労可能性を探るべきであることを示唆しています。

厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」においても、原職復帰を原則としつつ、現在の職場への適応が困難であったり、異動が誘因となって発症したケースなどでは、配置転換や異動を積極的に考慮すべき場合があるとしています。

また、「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」でも、配置転換は就業上の措置の一環として挙げられています。

復職に際して、一時的または恒久的に職務内容の限定や変更を行うことは、円滑な職場復帰と再発防止のために有効な手段です。

リハビリ出勤期間中や復職初期において、業務量の軽減、特定のストレス負荷の高い業務(例:クレーム対応、ノルマの厳しい業務)の免除、残業禁止といった一時的な職務調整は広く行われています。

傷病の後遺症などにより、原職の全ての業務を完全に遂行することが困難な場合や、再発防止のために継続的な配慮が必要な場合には、より長期的な職務の限定や、正式な職務内容の変更が必要となることがあります。

これには、労働条件の変更を伴うことが多いため、原則として従業員の同意を得ることが重要です。

復職判断において、主治医と産業医の意見はそれぞれ重要な役割を果たしますが、その視点や立場には違いがあります。

主治医は、傷病の診断、治療経過の把握、医学的観点からの回復状況の評価を行います。復職の可否に関する診断書を作成し、日常生活レベルでの回復度を示すことが多いです。

しかし、必ずしも患者の具体的な職務内容や職場の業務負荷を詳細に把握しているわけではないため、その「就労可能」という判断が、直ちに「原職務を完全に遂行可能」という意味であるとは限りません。

産業医は、企業の健康管理体制の一環として、従業員の健康保持・増進、職場環境の改善等に関する専門的助言を行います。

復職判断においては、主治医の診断書や意見を踏まえつつ、当該従業員の職務内容、求められる業務遂行能力、職場の環境などを総合的に評価し、企業に対して復職の可否や必要な配慮事項について意見を述べます。

主治医の診断内容に疑義がある場合や、より詳細な情報が必要な場合に、従業員の同意を得て主治医と情報交換を行うことも重要な役割です。

円滑な復職支援のためには、主治医と産業医、そして企業担当者(人事労務、所属上司)が、従業員の同意を前提として、必要な情報を共有し、連携することが不可欠です。

企業から主治医に従業員の職務内容に関する情報を提供することも、より的確な判断を促す上で有効です。

主治医や産業医の意見は専門的知見として極めて重要ですが、最終的な復職の可否、復職の条件(時期、職務内容、配慮事項等)を決定するのは、使用者である企業です。

企業は、これらの医学的意見を十分に尊重しつつ、自社の就業規則、労働契約、経営上の判断、そして安全配慮義務に基づき、総合的に判断を下す必要があります。

復職判断の際に提出される主治医の診断書をめぐっては、様々な問題が生じることがあります。

「軽作業なら可」「徐々に就労時間を延ばすこと」といった抽象的な記載では、企業として具体的な復職プランを立てることが困難です。

このような場合、産業医を通じて、あるいは従業員の同意を得て企業担当者が直接、主治医に対し、具体的な業務内容を提示した上で、就労可能な業務範囲、時間、必要な配慮事項などについて詳細な見解を求めることが必要です。

主治医が「治癒」「復職可」と診断しても、従業員の言動や過去の経緯、職務の特性などから、企業や産業医がその判断に懸念を抱く場合があります。

この場合、以下のような対応が考えられます。

・産業医による詳細な面談や評価 ・主治医への具体的な照会 ・就業規則に定めがあれば、会社指定医によるセカンドオピニオンの取得

両者の意見が異なる場合、企業はどちらの意見をどの程度重視するか、慎重に判断しなければなりません。

一般的に、産業医は企業の職場環境や業務内容をより深く理解しているため、その意見は復職判断において重要な参考情報となりますが、主治医の継続的な治療経過の把握も無視できません。

企業は、それぞれの医師がどのような情報に基づいて判断を下したのか、その根拠を確認し、両者の意見を総合的に勘案して最終決定を下す必要があります。その判断過程を記録しておくことも重要です。

この事件では、主治医診断書に疑義を呈しながら産業医面談等を実施しなかった企業の復職拒否判断を客観性を欠くと判断されました。これは、企業側の適切なプロセス遂行の必要性を示しています。

この事件は、労働者の依頼を受けて形式的に作成されたと見られる主治医診断書の信用性を否定した事例です。診断書の客観性・信頼性の重要性を示すものです。

当初は軽易な作業しかできなくても、程なく原職務を通常通り行えると予測できる場合は復職を認めるべきとした事例です。段階的回復を考慮する視点を示しています。

復職判断は、単に医学的な問題ではなく、労働契約、企業の安全配慮義務、人事権の適切な行使、そして従業員の就労継続への意思といった多様な要素を考慮した、総合的な経営判断です。

企業は、画一的な対応ではなく、個々の事案の状況に応じた、きめ細やかで合理的な判断プロセスを構築・運用することが求められます。

単一の医師の診断書に過度に依存したり、逆に正当な医学的根拠を無視したりすることなく、複数の情報源をバランス良く評価し、従業員との十分なコミュニケーションを図りながら、最善の決定を目指す姿勢が不可欠です。

次回は、復職後のフォローアップと継続支援について詳しく解説します。労働条件の調整、効果的な復職プラン、再発防止、そして企業の安全配慮義務の履行について、具体的にお伝えしていきます。